ららー…lalalalぁぁぁあああああああっ♪!!!

うっさいなぁ…もぉ…

うっせーうっせーうっせーわぁぁぁあああーっ!!♪

人の曲じゃなくて自分の曲をつくって見たいと思わないかい?

うむ…作曲ができればyoutubeで金儲k…ぐふふ…

……君はきっと成功しないから大丈夫さ

初心者向けの内容になります。音楽大学に行ってプロを目指すような人が見る記事ではありませんw

音楽を生業としてではなく楽しくやりたい人向けです。

この内容は以下に当てはまる人が読むとよいでしょう

・3和音のコードを覚えるのがめんどくさい、わからない

・言うほどガチでは音楽やらないけどネット音楽でワンチャン狙っている

・スケールってなに?

・ボカロ曲を作りたい

・音楽理論の本分厚くて嫌い

・暇である

ピアノコードの話しですが、ギターコードの場合はまた別の法則があります、しかし、これを読めばギターコードの理解もずっと早くなります。

コードの仕組みが理解できればあとは法則に「気がつけば」よいのです。

今回の内容はトライアドコード編ということです

トライアドコードとは後でも説明しますが、3和音のコードのことです。

それもある法則を知ればすぐに覚えられます。

法則だけ知りたい人は目次の3ー2の法則まで飛んでくださいw

まずは序章からスタートです。

もくじ

音楽理論とは

どうしたら頭の中で鳴っている音楽を再現できるのか、それの手助けをしてくれるものです。なので絶対必要というわけでは無いです。

知っていればいろんな幅は広がります、知っていて損は無いもの。

作曲はもちろんセッション時のアドリブや耳コピ、等にも使えます。

僕はセッション時コード回しやリズム、キー等を意識しますが、これって全部音楽理論に基づくものです。

セッションや、バンドでの楽曲でもそうですが弾いているのは一人じゃないです、なので他の人が出している音とのマッチングが重要になってきます。それを無視してがむしゃらに弾いてしまうと、気持ちよく無いし一緒に弾いてる人たちとの一体感は得られません。

鍵盤でいろんなドレミを弾いてみよう

音楽理論とカッコつけて言ってるけどここで話していることは、スケール(音階)やコード(和音)の成り立ちに過ぎない、手っ取り早く知るためにはってことでまずはピアノの鍵盤を用意して考えてみよう

ドレミファソラシドとは鍵盤での位置はこんな感じだ。

音名の呼び方にはいくつかある

| イタリア | ドレミファソラシド |

| 日本 | ニホヘトイロハ |

| アメリカ | CDEFGAB |

上の表はそれぞれの国でのドレミの呼び方だ

イタリア語のドレミに合わせて記述しているため不自然なならびになっている

日本はなぜイロハからではなくニホヘ~と続くのか

アメリカはAからではなくCからだし…

これには歴史的な背景があるとされているが今は関係無い

暗記だ

…ということで

ちょっと作曲してみたいって人はアメリカのABCを覚えた方がよいでしょう

それにならってさっきの鍵盤を書き直すと

こうなります。

このABCはあくまで音名です、「コード(和音)では無い」ということ

コード(和音)の話はもうちょい先で話します。

ここから先はこのアメリカ式のABCを使って説明していきます。

度数について

音楽に角度や温度があるのか?

それらは無いが、尺度ならある。

音楽の世界では音と音の間隔を表すものを度数といっている、これが以外にとっつきにくい

音程と言われるものだ

この度数を理解することでコードやスケールの理解が深まります。

どう言うことか

度数は音の間隔と話をしたが「間隔」という言葉からわかるように2つ以上の音が無いと「間隔」は生まれない

音程もそうだが、何かの基準からどのくらい変化があるのかを程度という

実際、度数は数字で表します。

ではどのような数字が当てはまるのか。

数学的には0を使うことはあるが、音程では0は使わない

つまり0度は存在しなく、1度からスタートする

間隔が一番短い、つまり音程が同じものが1度となる

例えばCの音に対する1度はCそのものということだ

度数を理解する場合は五線譜と合わせて考えると良いと思う

五線譜を使えば初心者には「しばらく」スケールの概念を無視しやすいからだ

まずは例として「ド」つまり「C」の音に対して1度の関係というものは五線譜で表すと

こうなる

顔見たいになっているがそこは無視だ

2つの音(五線譜上の音はCの音)の音程は一緒

つまり1度の関係にあるということ

ということで他の音程を見てみると…

このようになる。五線譜上を一音上がるごとに度数が1つ上がる

この5線譜にかかれた音符を鍵盤に置き換えると

こうなる。

ここであれって思ってはじめてスケール(音階)の話しになる

何があれ?かというと

黒鍵使ってないじゃんってこと

ピアノの五線譜の場合はキーを指定するときト音記号の後に#や♭をつけて指定するか臨時で指定されない限り(臨時でつける場合は音符の横に#や♭をつける)、白鍵のみを使用したスケール(音階)になります。つまりはよく耳にするあのドレミファソラシドのことです。

スケール(音階)については後で説明します。

話を「度数」に戻しまして

1度と2度の間に黒鍵がありますよね、この黒鍵は何度なのでしょうか。

Cを基準にしてC#(D♭)は何度なのか、ということです

答えからいうと「短2度」(たんにど)です

じゃぁ長2度(ちょうにど)ってあるの?ってなると思いますが、あります。

長か短のどちらかなので真ん中はありません

つまりさっきの鍵盤の絵 で2度といっていた「D」の音は「C」の音から長2度の関係にあります。

もう少し詳しく

度数には「完全」と「長短」「増減」「重増重減」等という呼び方があります。

頭に完全と名がつけられる度数は

1・4・5・8度

頭に長短と名付けられるのは

2・3・6・7度

「増減・重増重減」はすべての度数につけられる

となります。なぜか考えると土壺にはまり抜けなくなります。

分かりやすい表を用意すると

こうなります。この図、どっかのサイトで分かりやすかったので自分で説明用に書いてみました。

さっきの鍵盤で説明すると

このCDEFGAB(ドレミファソラシド)を度数表記すると…

Cの音に対して

C…完全1度

D…長2度

E…長3度

F…完全4度

G…完全5度

A…長6度

B…長7度

となります。

ちなみにこの音の間隔でならんだ音階をメジャースケールと呼びます。

明るい響きの音階です。これはまたあとでスケールの項目で話します。

さっきの表に戻って考え直してみます。

さっきのドレミの度数たちには自分の持ち場に戻ってもらいました↓

この配置からどれだけ動いたかで名前が変わっていきます

ひとつのマスを越えると「半音移動」することになります。

ルールとして「完全」の空間には「長短」は壁を越えて入ることが出来ないということです。同じく完全は長短になることはありません。どちらも「増」や「減」には成ることはできます

例として2度の動きで見てみます。

まぁこういうことです、これで長2度から短2度へと名前が変わりました。

これは鍵盤でいうと↓の絵のような移動ということ

こうなります

ですからさっきC#(D♭)は短2度といったのです。Cの音に近づいたので短が付きました。

もうひとつ横の「減」の領域へ移動すると「減2度」となります。減2度はCと同じです。

あと気になる「完全」という言葉

何が完全なのか

簡単にいうと、音の響きが完璧ということだ

それぞれの音の周波数が元の音から

完全8度は元の音の周波数の2倍なので 2 : 1 の関係

完全5度は 3 : 2

完全4度は 4 : 3

この比率の関係にある音同士はすごく相性がよくて響きがよいのです。

完全にこの比率ということです

その他の音はきれいな比率にはなりません。

ということで完全という名がつけられています。違ったらごめん。まぁこの呼び方の知識は作曲にはさほど影響ありません

周波数なども今は気にしなくてもよいと思います。

基準のラの音を440Hzにするか442Hzにするか…見たいなことはあるかもしれませんが、それはその時に合わせればよいです。

ということで度数の話しはここまでにしておきます。

スケールについて

さっきメジャースケールがなんとかいっていましたが。

スケールとは音階のことです。ドレミファソラシド♪っていうのは

スケール名でいうとCメジャースケール

ダイアトニックスケールでいうと、Cイオニアンスケール…とかあるが気になる人は調べて土壺にはまってください

音の間隔が下の絵のようになるものがメジャースケールです。(ざっくりです)

全⇒全⇒半⇒全⇒全⇒全⇒半

Cの音からはじめて、この間隔で音を並べるとCメジャースケールです。

Dの音から同じ間隔で弾いてみてください

ちなみに鍵盤で表すと↓

ではDから同じ間隔で弾いたDメジャースケールの音を聴いてみましょう

よく聴くドレミファソラシドのように聴こえませんか?1音分しか上がってないのでほぼ同じに聴こえる人もいるでしょう

キーが全音分持ち上がったということでこれが俗にいう「移調」ってやつです、曲中で後半キーが上がりますよね?あーいうふうに動的な変化を見せることを「転調」といいますが今回は割愛。

メジャースケールの特徴としては明るい印象を与える音階ということです。

暗い印象を与えるスケールもあります。

それが「マイナースケール」です。

分かりやすいように同じ音を使った平行調を使って説明します。

Cメジャースケールの平行調はAマイナースケールです

メジャースケールの6番目の音から並べ直すと平行調となります。

平行調とは初心者的に言えば、使ってる鍵盤は同じでただスケールの最初の音が違うだけということ

上の絵のようにCから始めていた音階をAから始めるとAマイナースケール(正確にはナチュラル・マイナースケール)になります。この関係を平行調といいます。

そしてこの音の間隔は

全⇒半⇒全⇒全⇒半⇒全⇒全

となります

この間隔であればどこから弾いてもナチュラル・マイナースケールになります。

以上、初心者向けスケールの基礎でした

コードについて (トライアドコードのメジャーとマイナー)

ここでやっと実用的な話しになります。

コードとはなんぞやってことですが

和音のことですね

和音とは複数の 音のレイヤーのこと。同時になってる音です。

よく楽譜の上にCmとかDm7とかGdimとかAaugとか書いてありますよね?

あれはさっきまで言っていた単体の音名ではなく和音名(コード名)です。

何が違うのか。

メジャーコード:○ 例→C

Cのコードを例に見てみます。

これがCコードです。メジャーコードです。

コードは1,3,5度の音を組み合わせると出来上がります。※このように3つの音を重ねたコードを「トライアドコード」といいます。

メジャースケール内の鍵盤を使っているのでメジャーコードということです。

ではDコードを見てみましょう

これがDコード

Dメジャースケールの1、3、5度の音を使用している

さっきのDメジャースケールをもう一度見てみよう

Dメジャースケールの1、3、5度の音を抜き取るとトライアドコードの出来上がりです

ここまでわかったところで

コードの文字にはどんなメッセージが含まれているのか見ていきましょう

マイナーコード:○m 例→Cm

これはCマイナーコード

押さえる鍵盤は

この3つ

響きは…

これはCナチュラル・マイナースケールの1、3、5度を抜き出したコードということです

↓がCナチュラル・マイナースケール

この音階の1、3、5番目の音を使ったということ

でも…でも…めんどくさいですよね?いちいち考えるの

ということですべてのコードはメジャーコードから派生できるということを覚えておきましょう

つまりさっきのCmのコードはmが付いたことによって3度の音が半音下がったと考えます

すべてのコードで言えます

メジャートライアドコードが押さえられるようになったら

真ん中の音を半音下げるだけです(トライアドコードの場合)

それだけで悲しみのこもったマイナーコードに変わります

では、メジャーコードはどうやって探せばよいのでしょうか?

これも法則があります

メジャーコードを導く方法(3ー2の法則)

いままで話してきたのは、この法則を説明するまでの序章に過ぎない。

正直ここから読んでも良いくらいだ。

勝手に法則にしましたが鍵盤でコードを探す際に役にたちます。

Cメジャーコードを見てみましょう

基準の音をルート音といいます、CmコードならCがルート音です。

ルート音から鍵盤3つ跨いでその先の音(E)、そこから2つ鍵盤を跨いでその先の音(G)

これが3ー2の法則です。この方法でメジャートライアドコードが簡単に見つけられます。

※今回は割愛してますが、セブンスを使った4和音コードの場合は3ー2ー2といった感じになります

それはまた今度。

3ー2法則から他のコードを導き出す方法

メジャーコードを見つけられましたね

ここから他のコードを導き出します。

先ほどメジャーコードを見つけましたが見つけたあとに真ん中の音を半音下げればマイナーコードになりましたよね。

これでトライアドコード(3和音)のメジャーとマイナーコードすべてを覚えられたはずです

真ん中の音を半音下げればマイナーコードになる。ということ

そしてこの先はオーギュメント、ディミニッシュ、sus4などトライアドコードの更なる変形や

7thやadd9等テトラッドコード(4和音)以上の構成などを覚えていくことになります。←今回はテトラッドコードについては話しません

この法則を覚えてそこから変形していくとコードの成り立ちが分かりやすいです。

それではこれまでのメジャートライアド、マイナートライアドの復習を下のピアノを使って確認してみてください※書いてあるアルファベットはキーボードのキーのことです

例題として下記の4つのコードを押さえてみてください回答は↓に記しておきます

F

G#

Bm

A#m

回答

| トライアドコード | 抑える音(低い音から順番) |

| F | F - A - C |

| G# | G# - C - D# |

| Bm | Bm - D - F# Bトライアドコードの真ん中の音を半音下げる |

| A#m | A#m - C - E A#トライアドコードの真ん中の音を半音下げる |

○sus4、○sus2コードとは 例→Csus4、Csus2

例えば、Csus4というコードがあります。

sus4?ってなると思いますが。このさっきまでCmのmが入っていた場所にsus4が入った場合ですね。

実はこのmの文字が入っていた場所は3度の音の変化を表しています。

susとはsuspended(サスペンデッド)の略で「吊るす」という意味があります。

サスペンダーって聞いたことありますよね?

肩から「吊り下げている」あれです。言い換えればズボンやスカートを「吊り上げ」ていますよね?

susには音を吊り上げたり吊り下げたりする意味があります。

3度の音を吊り上げたり吊り下げたりするという意味です。

sus4は3度(長3度)⇒4度(完全4度)へ音を吊り上げるという意味です。

sus2は3度(長3度)⇒2度(長2度)へと音を吊り下げるという意味。

Cmsus4(シーマイナーサスフォー)?

3度の音がm(半音下がるか)かsus4(半音上がるか)なのでCmsus4(シーマイナーサスフォー)とはなりません。※どうやら次に続くコードによっては目印的に書くこともあるそうだけどコードの内容は変わらない。絶対初心者は使わないし、なんならプロも使わないだろう。Cmsus4(シーマイナーサスフォー)というコードは覚えなくてよし。

これまでのまとめをしてみましょう

メジャートライアドコードは ルート音 ー 3鍵盤空いてー真ん中の音ー2鍵盤空いてー最後の音 となる。3ー2の法則

そしてそこからコードを変形する例として下のようなパターンがあります。

こうして見ると分かりやすいですねー

メジャーコードを3ー2法則で探して他のコードを導き出すという手法は作曲時に使えます

このsusコードは吊り上げた分戻りたくなる性質があります。

よくある使い方がCsus4⇒C みたいにsus4で3度の音を4度に引き上げると、3度に戻りたくなる音色になります。

音を聴いてみましょう。

なんかCsus4で不安定感がでて、Cで落ち着きを取り戻した感じですよね。というかよく耳にする進行ですよね。

もう一個例を上げます。雰囲気だけでも感じられれば大丈夫です。最後の Bsus4/7→B7で浮遊感も感じられます。

GM7|D/A|F#m7|Bm7|GM7|D/F#|Bsus4/7|B7

曲中で効果的に使えば、エモい曲が作れます。

オーギュメント:○aug 例→Caug

オーギュメント(augment)これは「増加させる」とか「増強」という意味があります。

コードの記号ではaugと書きます。例としてはCaugって感じで書きます。

augは5度の音を半音上げるときの記号です。

つまりCaugとは5度の音であるGの音を半音あげればよいのです。

音色を聴いてみましょう、Caugですどうぞ

不安な音ですねw

こいつに使い道はあるのか?と思った方もいるでしょう。

使い方としては編曲時のコード置換(テンションコードの代理やオーギュメントの転回形との置換)

半音づつ上昇していくクリシェを使ったフレーズ

などちょっと使い方に癖はあるかもだけど

初心者はまずは気にしなくてもよい

使わなくても最初は困らない

一応使った例を聴いてみよう

こちらは半音上昇進行のクリシェです。CーCaugーC6ーC7

ルート音は一緒なのに違った響きになって変化が起きます。

ディミニッシュ:○dim 例→Cdim

デニッシュじゃないですよ?

ディミニッシュです。意味は「減少する」で、メジャートライアドコードの3,5度の音が半音下がります。

響きを聴いてみましょう

ガーンって感じですよねw

こんな不安定な音どこで使うんだ?って思いますよねー

正直僕は音楽に正解は無いと思うので、時代とか流れが作られたらそれがそのときのトレンドなだけであると思います。

正解を作ってしまうと不正解、間違い、が生まれてしまうのでそれが悪い先入観にならなければよいと思いますが

このdimコードの使い道は有名どころで言えば経過コード的な使い方です。コードとコードの橋渡し、半音上昇進行などです。

これをパッシングディミニッシュと呼んだりもします。

例を聴いてみましょう

まずは通常の進行として「C-Dm-Em」とい進行を用意しました。

この間に露骨にパッシングディミニッシュを放り込んでみます

経過音的に使うのでルート音は半音進行になるようにします。

↓

CーC#dim|DmーD#dim|Emというように間にdimコードを挿入しました。

ベース音がCーC#ーDーD#ーEと半音ずつ上昇していけますのでスムーズな展開が得られます。使い方によっては泣きのメロディやエモさを引き出せます。

上はあくまでも説明ようなのです

次の展開につなぐために用いるとも言えます。ディミニッシュは誘導尋問している人みたいなものです。

ディミニッシュが出てきたら、その半音上のルート音を持ったコードに導かれやすいです。

さっきオーギュメントでクリシェの話しをしました、クリシェの進行を少し変形して最後にディミニッシュを使用した例を聴いてみましょう

C|Eaug|Am|C7|FM7|FmM7|Em7/G|Bdim/F

さっきのクリシェの進行ではCaugを使いましたがCaug=Eaugです、これは次の予備知識の項目で説明します。

C6→Amになりましたがこれも使用している音がほぼ一緒なので置き換えてみました。

最後の Bdim/F は意図的に使っています。Bdimは半音上のCのコードへ進みたくなります。さらにベース音でFを鳴らしていますが、こちらもCへと進みたくなるコードなので(いまは説明しませんが)次にはCコードが来やすくなります。

作曲はパズルでもあり偶然でもあります。コードは後付けでも良いのです。こうしたほうがもっと良いよっていうのはあるかもですが

それはやっていくうちに身についていくはずです。

augとdimの予備知識

オーギュメント(aug)コードとディミニッシュ(dim)コードの予備知識としてなのですが

オーギュメントは1つの音どうしが長3度ずつ離れています。

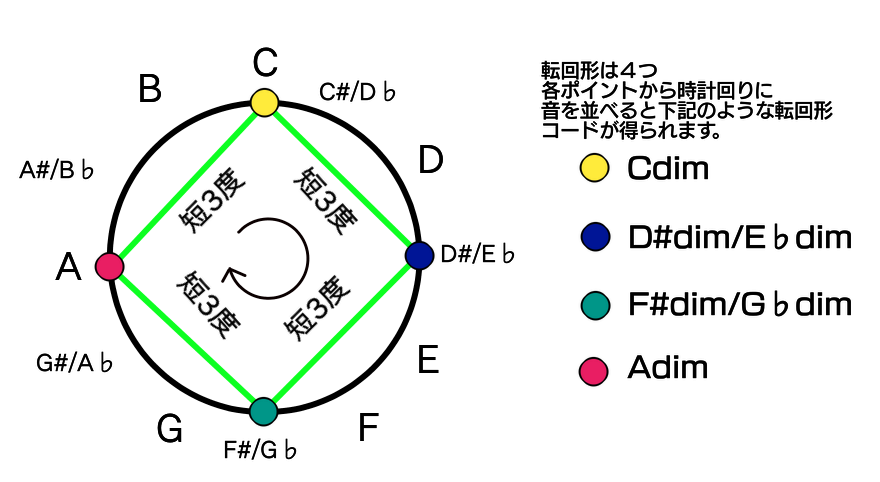

ディミニッシュは1つの音どうしが短3度ずつ離れています。

なのでどちらのコードも各音から始めたコードの決まった転回形が存在します

絵で見た方が分かりやすいので見てみましょう

オーギュメントは長3度ずつ、つまり4音づつ離れているので12音階を4で割った3つの転回形コードが存在します。

さっきのdimの項目でクリシェと絡めた例を上げましたがそこでCaug=Eaugといった理由はここにあります。

鍵盤で弾いてみると使っている音は一緒ですよね?ただ転回しただけなのです。

続きましてディミニッシュを見てみましょう

ディミニッシュは短3度ずつ離れているコードです。3音ずつ離れているので、12音階を3で割った4つの転回形が存在します。

ひとつのキー内でこの4つ、しかもひとつ覚えちゃえばあとはどの音から始めるかって話なので、覚えるのは簡単です。

オーギュメントやディミニッシュの使い道は初心者は気にしなくてもよいのですが、コードとコードの繋ぎや、次の展開に繋ぐための手法としても使えるためいづれ覚えた方がよいと思います。

おわり

今回はここまで、詰め込みすぎても良くないのでー

頭で考えすぎるとバンドとかセッション時はもたついてしまうため、コード感やスケール感は弾きまくって身に付けた方がよいです。

作曲はプロとして納期を気にしなくちゃならない人でなければまずはゆっくりと始められるので今回の内容を足掛かりに作曲ライフを始めてみませんか?

次回は4和音のコード、コード進行などのお話をできたらと思っております。

ではではー